12月16日晚,中央電視臺《焦點訪談》節目播出了改革開放40周年專題節目,聚焦義烏“雞毛換糖”精神,全面展示義烏的發展和文化。作為末代貨郎的樓仲平也再次登上《焦點訪談》節目,在本期節目中分享了改革開放40周年自己的創業歷程!

究竟樓仲平在節目中具體分享了什么精彩內容呢?一起來看看吧!

快戳視頻:

https://v.qq.com/x/page/c0814z6r3kf.html

(視頻來源:焦點訪談)

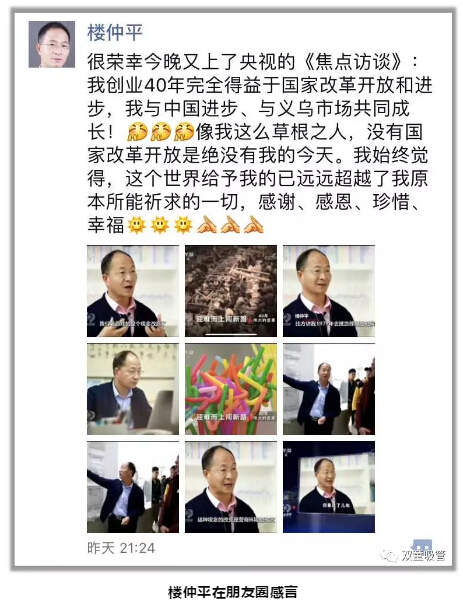

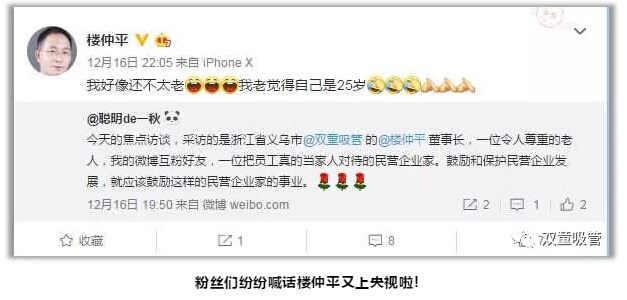

昨晚節目一播出,義烏人的朋友圈又被刷爆了!很多粉絲紛紛在朋友圈、微博喊話樓仲平,給樓大大點贊!

文字篇(略有刪減):

改革開放前,做小本買賣的生意人都害怕被貼上投機倒把的標簽。如今,幾十年過去了,當年各地貨郎們的身份也發生了很多變化,從個體戶到董事長,有的已經成長為企業家,而他們個人命運的轉變與這40年改革開放的進程息息相關。

從1978年的14萬戶,到1986年,全國個體戶的數量已經超過1200萬戶。在當年“雞毛換糖”的義烏,開放的市場更是迸發出了強大的生命力。1982年,義烏第一代小商品市場成立,僅僅一年時間,成交額就達到了1440萬元。這個數字超過了市場開放前義烏縣全年的財政總收入。

兩年后,黨的十二大提出鼓勵和支持勞動者個體經濟“作為公有制經濟的必要的、有益的補充”,義烏也提出“興商建縣”的發展戰略,義烏市場的發展駛入快車道。到1986年,第三代義烏小商品市場的成交額已經突破1億元。

回想起那個年代,樓仲平總是覺得自己很幸運。與父親和哥哥相比,1979年才開始做“雞毛換糖”生意的他,已經不用擔心因為投機倒把被抓了。

改革開放的春風讓個體戶們賺到了人生中的第一桶金,很多“萬元戶”就是那個時候誕生的,私營企業也如雨后春筍般多了起來。

此后,非公有制經濟的法律地位和經濟地位被明確。1997年,黨的十五大報告中第一次明確提出:“非公有制經濟是我國社會主義市場經濟的重要組成部分。”這讓做生意的人心里更加有了底。而在這個過程中樓仲平也清晰地感受到,身邊的人看待他們的態度正悄然發生著改變。

樓仲平分享道:“我1979年去挑貨郎擔的時候到了江西,人家還是不理解的,覺得我們就是投機倒把分子,但是過了幾年,我們發現人家這個觀念也改變了,覺得你是做生意的,你是一個挑貨郎擔的,覺得你們能掙很多錢,所以這種觀念的轉變說明當時改革開放之后,我們老百姓的整個觀念改變了,這種觀念的改變是營商環境的改變和國家政策的改變,從而引導引發整個全民思想觀念的轉變。”

30多年過去,如今,義烏的小商品市場已經發展到第五代,成為全球最大的小商品批發市場。當年擺小攤的章華妹將紐扣生意做到了年銷售額幾百萬元,樓仲平創辦的吸管企業年產值2億元,掌握著全球三分之二的吸管專利。華為、娃哈哈、阿里巴巴、騰訊、大疆等等,一大批優秀的民營企業和企業家涌現出來,成為我國經濟發展中的重要力量。

經過幾十年的改革開放,我國社會主義市場經濟體制已初步建立。然而,進入全面深化改革期的中國,又遇到了新的問題,那就是如何處理好政府和市場的關系。這是一場刀刃向內的自我革命。黨的十八大以來,行政審批制度改革、商事制度改革等持續深化。進一步給企業松綁、優化營商環境、激發市場活力!

(文字摘自焦點訪談)

走進《焦點訪談》 :

《焦點訪談》于1994年由中央電視臺新聞評論部創辦,節目定位是:時事追蹤報道,新聞背景分析,社會熱點透視,大眾話題評說。自開播以來,受到黨和國家領導人、各界觀眾的廣泛關注和重視。它以深度報道為主,以輿論監督見長,是中央電視臺收視率最高的欄目之一,多次獲中國新聞界最高獎項。