8月18日,中央電視臺《中國新聞》節(jié)目播出了《壯麗70年 奮斗新時代》義烏篇,聚焦義烏“雞毛換糖”精神,全面展示義烏的發(fā)展和文化。

作為末代貨郎的樓仲平也再次登上央視節(jié)目,分享自己“雞毛換糖”的創(chuàng)業(yè)歷程!究竟他在節(jié)目中分享了什么精彩內(nèi)容呢?快來看看吧!

快戳視頻:

https://v.qq.com/x/page/p0915lniicm.html

視頻來源中國新聞

文字篇(略有刪減):

浙江義烏曾經(jīng)是一個七山二水一分田的貧困落后縣,自然資源匱乏,交通不便,新中國成立以來,義烏的發(fā)展與共和國改革創(chuàng)新同步,義烏人從雞毛換糖擺地?cái)偲鸺遥瑲v經(jīng)風(fēng)風(fēng)雨雨,將一個貧窮落后的農(nóng)業(yè)縣變成買全球賣全球的世界超市,書寫了一段中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的傳奇故事!

一個撥浪鼓牽動著無數(shù)義烏人的童年記憶,義烏吸管大王樓仲平回憶,兒時的他最盼望聽到貨郎擔(dān)咚咚的撥浪鼓聲,他們肩上挑得如同一個百寶箱,用雞毛鴨毛就可以換糖塊和玩具。

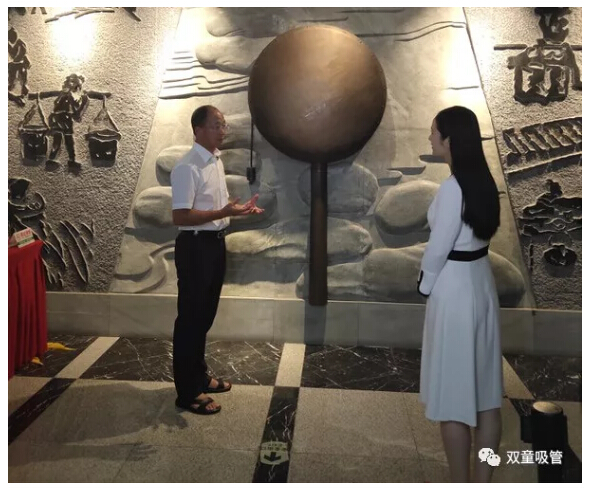

樓仲平正在分享中

樓仲平:40多年前的“雞毛換糖”之路

撥浪鼓對義烏來講,它是義烏的一個傳統(tǒng)記憶。在1979年,樓仲平挑貨郎擔(dān)的時候手上就是搖著撥浪鼓走街串巷“雞毛換糖”。那時,因?yàn)榧依飳?shí)在是太窮了,二哥說挑貨郎擔(dān)有飯吃,但是在家里絕無可能有白米飯吃。

在這個過程中,樓仲平就希望跟父親跟兩個哥哥到江西去挑貨郎擔(dān)。其實(shí)挑貨郎擔(dān)的過程是十分艱辛的。那時候,一天跑最多是跑了一百多里地,挑著一百多斤的擔(dān)子,手里搖著撥浪鼓,嘴里喊著:雞毛鴨毛甲魚殼收啊~

“1979年去江西挑貨郎擔(dān)的時候,人家還是不理解的,覺得我們就是投機(jī)倒把分子,但是過了幾年,我們發(fā)現(xiàn)人家這個觀念也改變了,覺得你是做生意的,你是一個挑貨郎擔(dān)的,覺得你們能掙很多錢。

這種觀念的轉(zhuǎn)變是改革開放之后,營商環(huán)境的改變和國家政策的改變,從而引導(dǎo)引發(fā)整個全民思想觀念的轉(zhuǎn)變。”

樓仲平在改革開放之后的十年里,嘗試了20多個行當(dāng),擺過地?cái)偂⒆鲞^有獎銷售、打過鐵、當(dāng)“倒?fàn)敗保苍囘^把家里的田改成魚塘養(yǎng)魚,再做農(nóng)民。直到1982年,義烏提出興商建市的發(fā)展戰(zhàn)略,建成了義烏第一代市場第一代市場——稠城市場正式開業(yè),聚集起了700多個商戶,每家商戶拿一塊板,一塊塑料布就能開店。樓仲平也因?yàn)楫?dāng)時在市場買了個攤位賣塑料制品而真正賺到錢,穩(wěn)定下來。

第一代義烏小商品市場 圖片來源:資料圖片改革開放前,做小本買賣的生意人都害怕被貼上投機(jī)倒把的標(biāo)簽。如今,幾十年過去了,當(dāng)年各地貨郎們的身份也發(fā)生了很多變化,從個體戶到董事長,有的已經(jīng)成長為企業(yè)家。樓仲平就是其中之一,當(dāng)年他創(chuàng)辦的“雙童吸管”年產(chǎn)值2億元,掌握著全球三分之二的吸管專利。

如今,進(jìn)入新世紀(jì),業(yè)務(wù)發(fā)展更加迅速,從第一代的義烏小商品市場發(fā)展到第五代義烏國際商貿(mào)城,樓仲平對此也分享道:“近十年以來,義烏市場從有形到無形,我稱之它為'第六代市場',也就是互聯(lián)網(wǎng)這個虛擬市場,這個市場極為龐大,影響力輻射到全世界各地!

(文字摘自中國新聞)

走進(jìn)《中國新聞》 :

《中國新聞》創(chuàng)辦于1992年10月1日,是中央電視臺中文國際頻道(CCTV4)最重要的新聞節(jié)目品牌之一,多次獲得中央電視臺年度十大名牌節(jié)目稱號。《中國新聞》的欄目宗旨是向全球華人傳遞最新、最快、最權(quán)威的新聞資訊。歷經(jīng)十幾年的發(fā)展,《中國新聞》已由創(chuàng)辦初期的每天一期、每期10分鐘發(fā)展為現(xiàn)在涵蓋全天24小時各個時段的統(tǒng)一的新聞節(jié)目品牌。