吸管妞導讀

11月18日,當家人樓總赴山東泰山企業家大講壇分享《隱形冠軍背后的“匠人思維”》課程,得到了廣大企業主的認可,山東《齊魯晚報》也因此關注到了“雙童”!這不,沒過多久,《齊魯晚報》就大版面報道了“雙童”,下面妞就帶大家來看看這篇文章吧!

《齊魯晚報》大版面報道“雙童”

一根吸管的轉型和創新

本報記者:蔡宇丹 張亞楠

樓仲平說,制造業雖然辛苦,但長期回報需要熬,你做了20年,今年斷掉不做,明年你就甭想再做,以后就更沒機會輪到你做。

這是義烏制造業的一家老典型——雙童吸管,這家企業成名于2005年,當時作為節能降耗的典型上過新聞聯播、焦點訪談。從去年開始,請這家企業的董事長兼創始人樓仲平外出講課的邀請越來越多,幾乎一個星期樓仲平要講一兩次,聽眾都是做企業的老板。只有小學文化的樓仲平,其熱度不亞于一個當紅MBA教授。

在當下的經濟環境下,這家老典型為什么重新被社會關注?它被重新發現的價值,對山東制造業的轉型又有什么啟發?借樓仲平到泰山企業家大講堂講課之際,我們來剖析一下這家在超微利行業里堅持了20多年的企業生存與轉型之道。

他做的是世界上最不值錢的小商品

樓仲平做的,是義烏上百萬個小商品中看起來最難做,也最不值得去做的邊緣產業——吸管。一根普通吸管售價幾厘錢,利潤只有幾毫,很難建品牌,連廣告都沒法打。在批發市場,最便宜的吸管13元一箱,一箱2500根,每賣出100根吸管才掙幾分錢。而樓仲平最開始,就是在義烏的小商品城里擺攤賣吸管起步的。

在樓仲平開始創業的上個世紀九十年代到本世紀初,樓仲平在義烏簡陋的加工廠周圍,是成千上萬戶生產襪子、雨傘、紐扣、假發、編織袋的個體小作坊,浙江省將這類產業聚集區叫“塊狀經濟”,而吸管又是其中再典型不過的“低、小、散”了。

浙江的這些塊狀經濟如今正面臨轉型。“這些小企業價格競爭打得太厲害了,產業同質化問題非常突出,自己跟自己打,價格越降越低,利潤越來越薄。”這是今年5月,本報記者隨山東省十七地市中小企業局局長在浙江考察時,浙江省中小企業局局長杜華仁說的一段話。杜華仁說,現在,浙江要把塊狀經濟打造成產業集群,這不是簡單地從量上增長,是質的增長。

“為什么賺不到錢了呢?你原來的競爭優勢喪失了,你的獲利能力喪失了。在這個時候另外一批人,用另外一批方式賺走了原來你賺的錢,我們要獲得新的能力、獲得新的工具、獲得新的商業模式,這是我們現在面臨的問題。”這是樓仲平的老鄉吳曉波對浙江制造業轉型的一段評價。

對于“雙童”來講,轉型從2005年就開始了。這源于樓仲平大膽做減法——放棄大客戶,爭取大量被傳統制造企業忽視的小客戶。

“在我眼里,肯德基就是垃圾客戶。”樓仲平這句話語出驚人。就本報記者采訪過的企業而言,一貫以自己是大牌的供應商為榮。成為世界知名企業的供應商,意味著給產品質量做了背書。那么,樓仲平為什么要放棄大客戶呢?

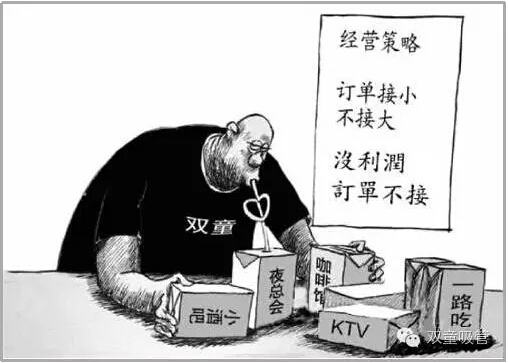

放棄沃爾瑪這樣的大客戶,訂單大不等于價值大

“一切都要回歸商業本質。”這是樓仲平在濟南的講課中一直重復的一句話。講到他創立“小客戶原則”的初衷,樓仲平說,像大客戶,半年三個月,甚至一個月來一次全國招標、全球招標,不斷地壓價,把企業的利潤壓得非常低,對產品的要求還高;原材料稍微波動一下,企業就會虧損;而且風險極高,一旦其中一家不合作了,整個公司的銷售都會受到影響。

最關鍵的是,如果按照大客戶的大規模訂單布置生產線,那企業將被死死套牢在低端產品層面,沒有精力創新。”樓仲平說。

在樓仲平眼里,這樣的大客戶訂單再大,但對企業價值并不大。到了2005年,樓仲平就下定決心做減法,創立小客戶原則。

“如果一個大客戶等于10個小客戶,為什么不去找10個小客戶做生意呢?面對大客戶全是他們說了算,而和小客戶合作能商量。”樓仲平說。

最關鍵的一點是,這些小客戶促發了“雙童”的產品創新。現在,大量中小商超、咖啡館、會所、酒吧、KTV成為“雙童”的客戶,“雙童”的客戶群體從2003年的幾十家變成了現在的幾萬家。這些客戶對產品的要求各不一樣,從某種意義上說,從“雙童”制定小客戶原則時,事實上就開始了如今才在制造業流行的“個性化、小批量、定制生產”了。

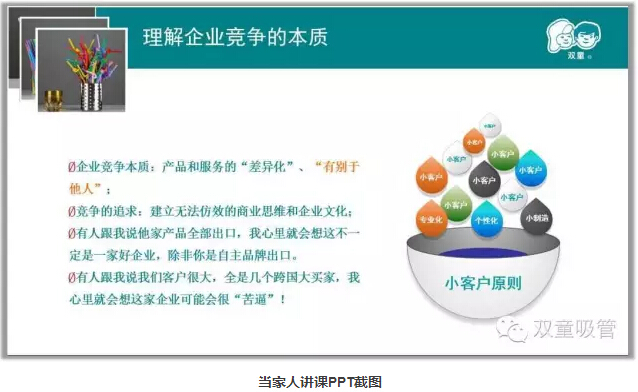

這也促使了“雙童”在吸管這個行業里不斷地“細分細分再細分”,細分到“我做的東西你做不了,這個時候,誰又能和你競爭呢?”樓仲平說,這就是差異化競爭了,這也是“雙童”和國內其他吸管企業最大的區別了。

齊魯晚報記者注意到,現在,“雙童”主攻造型吸管,將吸管從直形變成心形的“情侶吸管”,并且開發了帶有品牌的功能吸管,比如幫助兒童服藥的“哈哈吸管”,甚至把吸管加上風車、卡通形象,做成玩具。這樣一來,吸管的價值就由一根一分錢,賣到一根2塊錢,比如在婚禮場合調節氣氛的“愛心吸管”零售價到了8元一根。在這根高價值吸管上,一個解決液體回流,避免交叉感染的小小的水流止回閥,“雙童”就擁有4項自主知識產權。

樓仲平每年都會在廠里舉辦產品創新大賽,現在,“雙童”的很多熱銷產品,都來自于這個員工創新大賽。2005年,“雙童”的專利只有4項,2015年到了一百多項。

“小客戶原則”驅動起來的創新,促使“雙童”的商業模式、盈利模式發生了巨大的改變。

為什么減少出口?一定要明白國際化背后的邏輯

為減少對國外大客戶的依賴,“雙童”一步步縮減國外大買家的訂單。這是樓仲平對“國際化”的一個非常現實的看法,在他看來,那種抱著人家大腿,沒有任何議價權和主動權的出口,他寧可不要。

樓仲平對“國際化”的務實態度,和青啤董事長孫明波在接受本報記者專訪時談到對國際化的理解有相通的地方。

“國際化本質就是全球資源的優化配置,這與青啤的供給側改革緊緊相連。哪個地方生產成本低、勞動力成本低就把生產放在那里;哪個地方市場好,就把產品賣到那里;哪個地方人才多就把研發中心建在那里。”孫明波說,青啤到國外不是去賣酒,想建品牌,最終是要促進國內市場,因為全球最好的啤酒市場就在中國。

“中國企業一定要深刻理解國際化背后的邏輯。”樓仲平說。現在,“雙童”的產品大部分都銷往國內。

他說,制造業是棲水草而居,發達國家也是在劉易斯拐點后擇優而據,留下精華的啞鈴兩端,把制造、裝配環節推向發展中國家。但中國要走這條老路并不容易,一是人口眾多,民生需要就業;二是世界經濟發展的梯度效應已到了最尾端,勞動力更便宜的國家要么集權要么動亂,制造業轉移風險很大,騰籠換鳥繼續生存是一種必然選擇。

“如果做代工,一點前途沒有。”身處浙江的塊狀經濟中,制造業的痛苦,樓仲平在2004年就深深感受到了,“訂單轉移到東南亞了,品牌不是你的,技術不是你的,你能剩下什么呢?”樓仲平反問。

樓仲平曾深入到印度和東南亞考察過。他發現,在印度,工人一天工作8到10小時,一周工作5天,工資9000到10000盧比,合800元人民幣。越南、柬埔寨等地的人工成本也遠低于中國。如果和這些國家拼人力成本是拼不過的,品牌化、個性化、精細化成為制造業轉型的必然方向。精細化、個性化的背后是大量創新。

創新就是顛覆嗎

“很多企業對創新一詞有誤解,認為創新就是顛覆,就是重新來過。對于制造業而言,顛覆式創新要冒很大風險,創新的本質,就是不斷地改變,一點點改變,持續地進行微創新。”樓仲平說,企業一定要深入理解創新的內涵,許多日本和歐洲的優秀企業在產品上沒有多大創新,而是注重產品品質和客戶體驗,同樣能做一百年。

2000年,樓仲平曾到日本奈良參觀了一家做一次性筷子的企業。這家有45年的老企業很不起眼,幾座低矮廠房,工人大多60歲以上,機器也不如中國同行先進。可是他們生產的一次性筷子一盒5雙合人民幣6.5元,價格差不多是當時中國牡丹江出口的產品的120倍。

2013年,樓仲平又一次到這個工廠,老社長去世了,年紀大的員工也退休了,但其他一切都沒變,老機器還是那么幾臺、工位還是那么幾個,產品一模一樣,沒有改變。

“這時候我理解了,產品的不同,對創新的要求不一樣,中國很多產品缺的不是創新,而是品質。”樓仲平說,現在浙江很多地方高喊工業4.0,要做物聯網,要機器換人,我說我們即使一百年后做吸管,也不會用機器人。

“企業要追求有效創新。”樓仲平說,“雙童”不需要用機器人做吸管,“雙童”只需要保持高度的個性化、高度的差異化,產品就能有競爭力。

轉型以10年為單位,考驗企業的恒心

“雙童”的轉型經歷了一個漫長而痛苦的過程。

“雙童”從2005年開始轉型,從2006年下半年開始出現虧損,直到2008年,“雙童”累計虧損幾百萬元。

“不要嫌虧幾百萬少,‘雙童’得做多少根吸管,才能掙出這幾百萬來!”樓仲平說,企業轉型的這個過程,是一個以10年為單位的周期,這實在是考驗一個企業的恒心。

而在當時的義烏,47000平方米的廠房每年租金就可以達到800萬。“雙童”把廠房租出去一半就可以彌補虧空。可是面對妻子租廠房的提議,樓仲平始終沒松口。

“當一件事足夠重要時,即使盈利并沒有達到你的預期,你仍然要堅持不懈去做它。”這是特拉斯老板艾隆·馬斯克的一句話,被樓仲平一直掛在嘴上。他說,“我看到希望就在前面。”

“雙童”痛苦轉型的時期,正是義烏房地產業最火爆的時候。當時,很多浙江老板組團炒煤、炒房,義烏不少老板把精力都投向房地產,企業間拆借資金炒樓的現象非常普遍。2007年的一天,一位朋友請樓仲平喝茶,試圖說服他和自己合伙投資房地產。

話不投機,朋友的話有點變味:“樓總,你真是大材小用了。以你的能力完全可以拿一塊地,三五年一兌現,你做吸管三輩子也賺不到那些錢。”樓仲平火了,一句話脫口而出:“要看你怎么理解,有些人可能一輩子的錢三五年掙了,我是慢慢地掙。”