吸管妞導語

近日,《商業》雜志、商界夢想家等平臺發出了“雙童”的專題報道——《“吸管大王”樓仲平:不能承受的吸管之重?》。此篇文章一經發布引起了網易新聞、頭條號、搜狐網、百度新聞等各大平臺的轉發,一時間引爆網絡!到底是怎樣的一篇新聞引起如此大的反響,下面,吸管妞就帶大家來看看吧!

“吸管大王”樓仲平:不能承受的吸管之重?

文/《商界》記者何適

飛去義烏采訪的當晚,遇到了雷暴天氣,對沖的氣流令飛機顛簸不已,在義烏上空盤旋許久。

空姐提醒飛機行將降落,打開遮光板,雙童吸管四個大字映入眼簾,黑夜模糊了工廠大樓的輪廓,只有樓頂的巨型logo泛著幽幽的紅光,溫暖,炫目。

這是一則無聲的廣告,這很樓仲平,一個低調、精明,卻又無法忽視的義烏商人。

“我希望外界把我看成一個儒商,而不是一個土豪。我也不愿意頂著‘吸管大王’的頭銜四處招搖,我更想談一下‘雙童’這兩年遭遇的天花板、困境和反思。”樓仲平扶了一下眼鏡,有些搶白地開場。

當記者試圖追問“雙童”的過往時,他索性截斷了話頭,“過去的東西,它的標桿意義不大,只能說明我們以前做對了事,走對了路,不能說明我們有多厲害、多能干,在那個時代下,我們用客觀的規律、科學的手段在這十幾年做了正確的事。但是進一步的挑戰恰恰在2015年之后的現階段。”

6月31日,跟了樓仲平21年的銷售部經理朱芳珍離職,至此,所有跟著他打江山的老團隊全部離開了“雙童”,公司新組建的核心管理層沒有超過35歲的成員,除了他自己。

然而,樓仲平,似乎也做好了離開的準備。

匆匆過客,是他對于企業和個體關系最本源性的解讀,“如果‘雙童’能做到五十年、一百年,每一個人都不要把這個企業看成是自己的家,這是事業的追求,是一份工作。‘雙童’本質上來講就是解決更多人生存、生活的一個平臺。”

所以他尊重兒子的選擇,不強求下一代接班,優秀的職業經理人或許能帶領‘雙童’走得更遠,“家族控股就可以了,只有企業發展好了,家族才會獲益。”

23年,把一個生產吸管的家庭式作坊做成行業龍頭企業的樓仲平,對權力并沒有過多的留戀……

“雙童”:我的前半生

盡管樓仲平一再拒絕重提昔日的輝煌,仍舊免不了在閑談的間隙感慨創業之初的不易。

1994年4月5日,樓仲平夫妻在福田鄉寺后盛村租用了兩間普通民房作為生產場地,邁出了吸管創業的第一步。妻子主管生產,父親幫忙管賬,樓仲平負責銷售,舉家上陣的家族生意,是義烏市場發軔之處幾乎所有企業的雛形。

那一年,樓仲平29歲。此前的十五年間,他赴江西雞毛換糖,挑著貨郎擔走南闖北,當過“倒爺”,搞過養殖,先后做過21個行當。

“說實在的,做吸管也是我‘踩著西瓜皮,走到哪里、滑到哪里’順勢而作的選擇。”如今,即便“雙童”成為行業里的佼佼者,樓仲平也反復告誡后來者不要選擇這個行當。

“吸管稱得上義烏甚至是世界上最難做的產品,因為這個產品在使用過程中根本沒有訴求,一根吸管而已,要什么品牌。一旦消費者沒有訴求,商家是很難的,因為你沒有導入點,你不知道顧客需要什么,你不知道你的品牌傳播、你的廣告效益應該傳導到哪個環節,這個是最可怕的。如果有選擇,一定不要選擇這類產品,贈品和送品是最難做事業的產品。”

90年代的義烏,類似的小規模吸管廠已經達二三十家之多,野蠻生長的吸管行業同質化競爭嚴重,生產的大多是最低端的大路產品,沒有質量觀念,更沒有品牌觀念,大家賺的都是辛苦錢。

半路出家的樓仲平意識到,要出頭,必須走差異化競爭的路子。

95年注冊“雙童”商標,97年以后堅持走品牌化和高端化發展,98年以后不再以義烏市場作為發展平臺,而是走向超市和國際市場。當亞洲金融危機席卷國內,吸管行業面臨第一次大洗牌,“雙童”基于品牌優勢和外貿為主的業務結構,不僅沒有受到沖擊,反而趁勢收購了十多家吸管生產企業,迅速擴張企業規模。

2001年,“雙童”問鼎全球最大吸管廠商,沃爾瑪、DollarTree赫然出現在客戶名單之中。光鮮的出口業績背后暗流涌動,客大欺店,“雙童”毫無還價之力,利潤被擠壓到所剩無幾。

“我當時只有一個原則,如果1個大客戶頂10個小客戶,我為什么不去找10個小客戶來做生意呢?大客戶他說了算,小客戶我們能商量。”2003年,樓仲平壯士斷腕,確立小客戶原則,逃離沃爾瑪,退出了利潤微薄的美國市場。

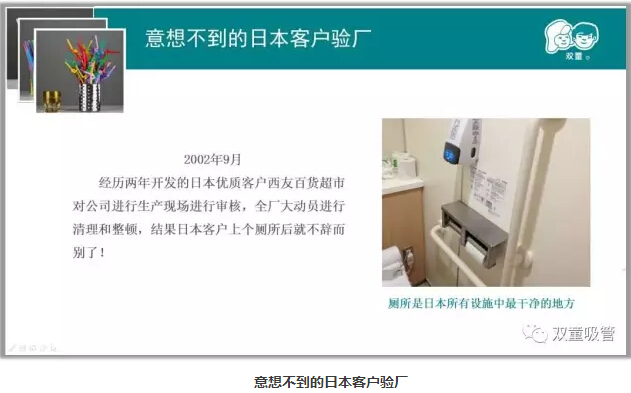

與此同時,“雙童”把目光投向了利潤空間更大的日本,對衛生標準極盡嚴苛的日本人,讓樓仲平首次出師便遭遇折戟。

“2003年,我們著手開發日本市場,聯系了很長時間,終于找到了一家大客戶,同意先來驗廠。當時‘雙童’是租的廠房,全廠上下把里里外外每臺機器刷了一遍油漆,地面、屋頂都收拾干凈妥當。結果,客戶來了,上了個洗手間就走了,連車間都沒有進去。”隨行的日本翻譯告訴樓仲平,“你們那么臟,人家就不看了。”

幾番溝通解釋,好不容易簽訂第一份訂單。六個集裝箱運到日本,客人卻投訴里面發現一根頭發,采購商要求全檢。但全檢的費用比吸管本身還貴,樓仲平只得同意在日本就地銷毀,還額外支付了17000美金的銷毀費。

緊接著,樓仲平將還未出港的兩個集裝箱從寧波港運回“雙童”,當著所有員工的面,一把火全部燒掉。

“海爾的冰箱是張瑞敏砸出來的,‘雙童’的吸管是樓仲平燒出來的!”

此后的十多年,“雙童”出口日本的訂單,再未收到過任何質量投訴。

不能承受的吸管之重?

做吸管,一切盡在毫厘之間。

樓仲平曾經算過一筆賬:“一根吸管平均銷售價在8厘錢,刨除原料成本50%,勞動力成本15%~20%,設備折舊、物流等費用20%多,最后的純利潤只有大約10%。也就是說,生產一根吸管我們只能賺8毫錢,也就是0.0008元。”

0.0008元,越來越難賺了。

樓仲平開始求變。2011年春天,他任命27歲的李二橋做副廠長,一個躍躍欲試的改革者。

“取消對工人的罰款規定,代以對優秀表現給予鼓勵和表揚;強調技術人員的工作職能,要求他們全力配合車間生產;鼓勵員工給管理人員打分……”

強調技術,重視員工,觸怒了以經驗自居老一輩管理層,一些人在公開場合揶揄反對,另一些人暗自消極怠工。新老團隊的激烈交鋒,令“雙童”出現了有史以來最大幅度的衰退,2012年1月到11月,雙童的銷量下降了11.7%。

“‘雙童’一批批地招不到人,招來了又走,招來了又走……”憶起那段艱難的歷史,這個滔滔不絕的小個子男人,瞇起眼睛,停頓了些許。

在他的支持下,以李二橋為首的年輕團隊完全接管了“雙童”。在新任管理層的第一次集體亮相會上,樓仲平直言,“你們不要覺得我對你們好!老團隊的今天也有可能就是你們的明天,如果你們若干年之后,像今天的他們一樣,我也會用同樣的方式對待你們。”

對于那些已經退出歷史舞臺的“老臣”,他從來只論功過,不曾言對錯。

“雙童”開始回歸正軌。2012年11-12月,僅兩個月銷量就增長了27%,2013年更是實現了從未有過的增長,漲幅高達22.5%。

新團隊帶來的變化喜人,但是好景不長,2015年增幅下降到10.07%,還保持著兩位數,2016年下降到5.7%,到了今年的1-6月份,出現了負增長,樓仲平有些急了。

“2015年,“雙童”盡了一切的努力要保持以前的增速,但是難以做到。我開始思考,為什么團隊重組了,為什么大家都齊心了,為什么管理各個方面都上來了,為什么增長反而下降了?”

焦慮、迷茫、探索、突圍,是樓仲平近兩年來的常態。就在“雙童”的周圍,越來越多的中小企業家放棄了思考,選擇逃離制造業,遣散員工,取締生產,出租廠房,靠百萬租金瀟灑度日。

根據“義烏購”從2014年9月至2016年8月的數據,義烏商貿城平均每個月有1039個店鋪關閉,鑒于同時期新開店鋪不到700個,截至2016年前八個月,商貿城店鋪總數比兩年前減少了8000家。

關店潮、倒閉潮正在全國范圍內蔓延,從華北的中關村電子商城,到華南的華強北商業區,再到華東的義烏國際商貿城,這些傳統的線下商品集散地正在遭遇不同程度的挑戰與危機。

“上帝要懲罰誰,就讓他去做制造業好了。”這句流傳在制造業老板圈子里的口頭禪,暴露出中國正在經歷著人口紅利喪失、成本急劇提升之后的制造業寒冬,“雙童”也不例外。

屢戰屢敗,屢敗屢退,屢退屢轉,屢轉屢升。

這十六個字源于一個媒體人對“雙童”模式的解讀,深得樓仲平的認可。在別的企業紛紛敗退之際,“雙童”開始尋求轉機——擴大規模,打造“雙童”2.0。“第二代工廠要實現高度機器化,把勞動力成本壓縮到20%以內,唯有這樣雙童才能繼續生存下去。”

樓仲平花大價錢買下了隔壁一塊18畝的地,準備投入資金建二期廠房。52歲的樓仲平,又開始沒日沒夜地爬格子畫圖紙了。

跑得了的曹德旺,跑不了的樓仲平

企業不好如山倒。在制造業浸淫了二十多年的樓仲平,深有感觸。

在慣常的媒體報道中,粉飾之辭太多,反思之作太少,樓仲平想要發出不一樣的聲音。

近兩年來,他幾乎每周都有一兩天在大專院校講課,還兼職了許多學校的客座教授,“看起來我們做一根吸管,是一個很小的企業,談論的很多問題顯得虛無縹緲,但實際上我們確實面臨著這樣一個轉型的問題。”

樓仲平認為,在這個轉型的當口,中國的制造業面臨兩個選擇。

第一個是產業轉移。產業轉移是有條件的,不是每家企業都可以實現,這和行業有關,和企業的體量有關。大的企業例如華為、中興,可以轉移到印度、孟加拉、東南亞,但像雙童這樣高度依賴義烏小商品產業鏈的企業,轉移到國外難以為繼。

第二個是適應高成本。勞動力、稅收、社會要素成本持續上漲,企業必須要掙錢才有活路。在保持原有產業鏈的基礎上,適應不斷提高的成本,如何讓自己盈利?

“曹德旺的產業可以轉移到美國,我們的產業到美國死路一條。”跑不了的樓仲平,把“保持高速增長”六個字寫進了雙童接下來的五年規劃之中。

2003年,小客戶原則是做減法;如今,“雙童”2.0是在做加法。加減之中,是樓仲平力求差異化的商業邏輯。

“我們現在原有的老路——高端路線已經遇到了瓶頸。所以新的工廠未必是高端,會回歸到基礎產品,會回歸到市場占有量更廣泛的產品上去,也就是原來所謂幾厘錢的客戶,例如肯德基、麥當勞,我們都會重新去做。”

“那你會不會擔心‘雙童’重蹈客大欺店的覆轍?”

記者話音未落,樓仲平笑著打斷,“不會,因為我們是‘雙童’,已經不再是當年為沃爾瑪做配套生產的無名之輩……”